Resumen generado por IA

La energía de fusión representa una promesa energética limpia, segura e inagotable para el siglo XXI, pero su desarrollo enfrenta desafíos técnicos y físicos complejos. En el Future Trends Forum de Madrid, Carlos Hidalgo, director del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, destacó que la clave para avanzar en la fusión es la integración simultánea de la física y la tecnología. No basta con lograr avances en el plasma o en materiales por separado; ambos deben funcionar conjuntamente en sistemas reales. Hidalgo identifica cuatro pilares tecnológicos esenciales: producción autosuficiente de tritio, materiales resistentes a condiciones extremas, mantenimiento remoto con costes competitivos y seguridad con credibilidad social. Paralelamente, deben manejarse aspectos físicos cruciales como el confinamiento del plasma, control del combustible, gestión de impurezas y extracción del helio, subproducto que reduce la eficiencia.

Para avanzar, Hidalgo propone una estrategia modular de validación, que consiste en probar y certificar cada componente crítico de manera independiente antes de integrarlos en un reactor completo. Esto reduce riesgos y acelera el desarrollo, como ejemplifica el proyecto IFMIF-DONES en España. Además, la transición de prototipos como ITER a sistemas comerciales se asemeja a la evolución del automóvil, donde la tecnología stellarator destaca por su potencial para operación continua y producción estable. Finalmente, Hidalgo enfatiza la importancia de la aceptación social basada en transparencia y realismo, subrayando que la fusión debe ser vista como una herramienta para construir un futuro energético sostenible, seguro y competitivo.

En el Future Trends Forum Fusion Forward, Carlos Hidalgo (CIEMAT) analizó los grandes retos de ingeniería y física que deben resolverse para que la fusión sea comercial. Su mensaje es claro: la clave está en la integración y en validar tecnologías de forma modular y creíble

La energía de fusión es la gran promesa energética del siglo XXI: limpia, segura y prácticamente inagotable. Pero convertirla en realidad requiere superar barreras técnicas y físicas de enorme complejidad.

En el último Future Trends Forum celebrado en Madrid con más de 20 expertos internacionales en energía de fusión -desde científicos y emprendedores hasta reguladores, inversores e ingenieros-, Carlos Hidalgo, director del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT (España), ofreció una visión tan precisa como inspiradora sobre este reto global.

Su conclusión es rotunda: la integración entre física y tecnología es el verdadero desafío de la fusión. Desde producir suficiente tritio hasta garantizar la seguridad y el mantenimiento remoto de los reactores, Hidalgo defiende que solo una estrategia modular de validación, combinada con ambición y credibilidad, permitirá pasar de los prototipos a las plantas comerciales.

Si quieres ver la ponencia de Carlos Hidalgo, puedes hacerlo en este vídeo:

Carlos Hidalgo: «Blankets and Power Extraction (Divertor)» #FusionForward

La receta de la fusión: integrar física y tecnología

Carlos Hidalgo abre su intervención con una idea sencilla pero contundente: la palabra clave es integración. Un reactor de fusión no puede entenderse solo como un logro científico ni como un reto de ingeniería, sino como la combinación de ambas dimensiones.

Hidalgo resume su visión en forma de “receta”, con ingredientes que deben encajar:

- Del lado de la tecnología, elementos como el tritio, los materiales, el mantenimiento y la seguridad.

- Del lado de la física, factores como el confinamiento del plasma, la gestión de combustible, las impurezas y la producción de helio.

La clave, insiste, no está en resolver cada uno de estos desafíos por separado, sino en conseguir que funcionen de forma conjunta en un sistema real.

Un ejemplo que utiliza lo deja claro: si se logran excelentes resultados físicos en un plasma, pero los materiales no soportan el calor o la radiación, ese avance sería irrelevante para una planta comercial.

Hidalgo subraya que este equilibrio debe guiar todo el proceso de desarrollo de la fusión: desde los prototipos hasta las plantas comerciales que produzcan electricidad competitiva para la sociedad.

Los cuatro pilares tecnológicos de la fusión

Para Carlos Hidalgo, la viabilidad de la energía de fusión no depende de un único avance aislado, sino de resolver simultáneamente cuatro grandes desafíos tecnológicos. Estos son los cuatro pilares sobre los que debe sostenerse cualquier reactor de fusión:

1. Tritio autosuficiente

El tritio es uno de los dos combustibles necesarios para la fusión (junto al deuterio). Sin embargo, no se encuentra en la naturaleza en cantidades suficientes para alimentar un futuro sistema energético global.

La única solución es que el propio reactor produzca su tritio. Esto se consigue gracias al breeding blanket, un sistema que rodea el reactor y que debe generar más tritio del que consume.

En palabras de Hidalgo: “Debemos ser capaces de producir suficiente tritio. Esta es una de las condiciones esenciales para cualquier diseño de reactor.”

2. Materiales resistentes a condiciones extremas

El interior de un reactor de fusión es un entorno sin precedentes:

- Bombardeo constante de neutrones de alta energía.

- Flujos de calor hacia la primera pared del reactor muy superiores a los que soportan los materiales actuales.

- Condiciones extremas de radiación y erosión.

Por eso, uno de los retos críticos es desarrollar nuevos materiales capaces de resistir estas condiciones durante años de operación. Aquí entran proyectos como IFMIF-DONES, que validarán en España materiales en condiciones similares a las de un reactor real.

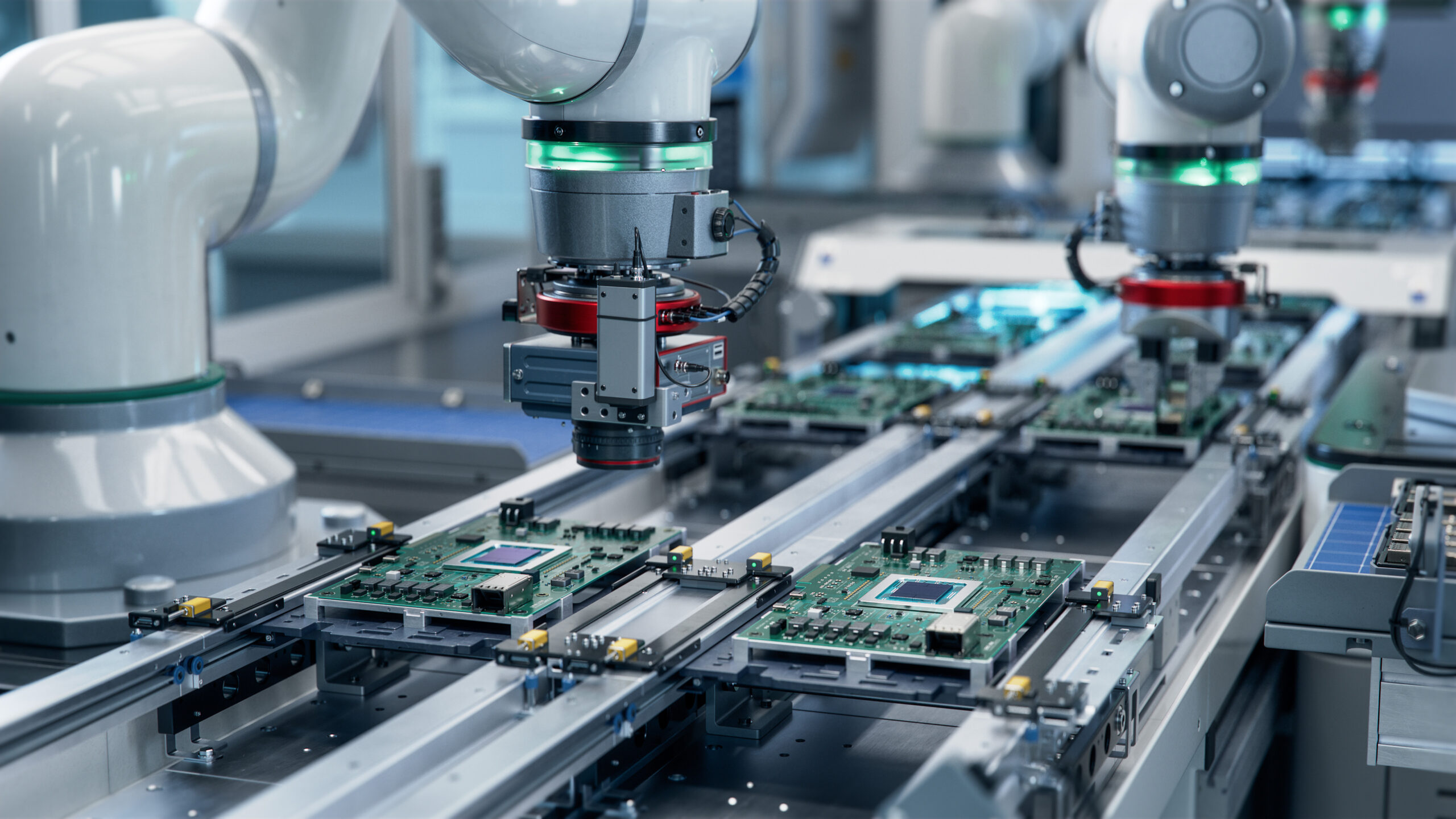

3. Mantenimiento remoto y coste competitivo

Otro de los puntos clave señalados por Hidalgo es la capacidad de mantener el reactor sin comprometer su operación continua.

En un entorno tan hostil, las reparaciones deben hacerse de manera remota y automatizada, con sistemas robotizados que aseguren rapidez y fiabilidad. Sin esta capacidad, un reactor tendría que parar cada vez que sufriera desgaste, algo inviable económicamente.

Además, todo este sistema debe ser competitivo en costes, ya que la fusión no solo compite contra los combustibles fósiles, sino también contra otras renovables y nucleares que ya están en la red.

4. Seguridad y credibilidad social

Finalmente, un reactor de fusión solo será aceptado si garantiza seguridad total. Aunque la fusión no conlleva los riesgos de los reactores de fisión -no genera residuos de larga duración ni riesgo de accidente descontrolado-, la percepción social será determinante.

Como recuerda Hidalgo, la seguridad es sinónimo de credibilidad: “Para que la sociedad acepte la fusión, debemos demostrar que es segura, limpia y fiable.”

Los cuatro ingredientes de la física

Además de los retos tecnológicos, la fusión tiene que cumplir con exigencias físicas que no pueden ignorarse. En palabras de Carlos Hidalgo, un reactor necesita que la física del plasma y la tecnología de materiales trabajen de la mano. De nada sirve alcanzar un gran avance en laboratorio si ese resultado no es compatible con las condiciones que debe soportar un reactor real.

Estos son los cuatro ingredientes físicos esenciales de la receta de la fusión:

1. Confinamiento del plasma

La fusión ocurre en el estado de la materia llamado plasma, donde los núcleos de hidrógeno se mueven libremente a temperaturas de más de 100 millones de grados. Para que la reacción funcione, hay que confinar ese plasma durante suficiente tiempo y con la densidad adecuada.

El reto, como explica Hidalgo, es que este confinamiento debe ser compatible con los materiales. Un plasma muy energético puede ser un éxito desde el punto de vista físico, pero si somete a la primera pared del reactor a un calor diez veces mayor de lo que puede resistir cualquier material, sería inútil para un sistema comercial.

2. Control del combustible

El combustible de fusión (deuterio y tritio) debe estar distribuido de forma precisa dentro del plasma. Idealmente, se busca un perfil de densidad “picado” en el centro del plasma, lo que maximiza la eficiencia de la reacción.

Lograrlo no es sencillo: requiere tecnologías avanzadas de inyección y control del combustible que aún deben validarse.

3. Gestión de impurezas

Durante la operación del reactor, inevitablemente se generan impurezas que contaminan el plasma y reducen su rendimiento. Algunas provienen de los materiales de la pared que se erosionan, otras se producen directamente en la reacción.

Si no se controlan, estas impurezas enfrían el plasma y hacen imposible mantener la reacción. Por eso, su gestión es un ingrediente esencial del diseño físico de cualquier reactor.

4. El helio como “ceniza” de la fusión

La reacción de fusión más eficiente, la deuterio-tritio (D-T), produce helio como subproducto. Aunque es un gas noble e inofensivo para el medio ambiente, dentro del reactor actúa como una “ceniza” que envenena el plasma: ocupa espacio y reduce la eficiencia de la reacción.

Es imprescindible contar con sistemas que permitan extraer continuamente el helio del plasma y mantenerlo en niveles bajos.

La estrategia modular

El desarrollo de la fusión se enfrenta a un dilema: ¿construir directamente un reactor completo, con todos los riesgos que implica, o avanzar paso a paso validando cada parte del sistema?

Carlos Hidalgo es muy claro: la estrategia más realista es validar por módulos. Esto significa probar los elementos críticos de un reactor de manera independiente, a escala intermedia, antes de integrarlos en una planta completa.

“Un reactor es un territorio desconocido. Por eso necesitamos una estrategia de validación modular, para asegurar que cada pieza funciona antes de multiplicarla por miles.”

Un ejemplo muy ilustrativo es el breeding blanket, clave para producir el tritio que alimentará la reacción. Aunque en un reactor real este sistema debe cubrir toda la cámara, está formado por módulos repetidos muchas veces.

Hidalgo explica que, si se valida un solo módulo en condiciones reales, se puede extrapolar su comportamiento al conjunto del reactor. Es decir: probar una pieza pequeña permite dar un gran salto hacia la escala industrial.

En la práctica, esto se traduce en instalaciones como IFMIF-DONES, que se está construyendo en Granada (España). Este centro permitirá exponer materiales y componentes a flujos de neutrones similares a los de un reactor de fusión. Allí se podrán validar piezas del tamaño de 100 a 1000 cm², dimensiones suficientes para asegurar su comportamiento antes de pensar en un reactor completo.

Hidalgo utiliza un ejemplo gráfico para que se entienda bien: en Japón, dentro del proyecto Rokkasho, se ha construido una maqueta a escala real de un breeding blanket. Si cada módulo mide unos 100 cm², basta con probarlo de manera aislada para tener confianza en cómo funcionará cuando se multiplique por miles en un reactor.

Este enfoque modular reduce riesgos y permite acelerar el desarrollo:

- Se testean varias tecnologías en paralelo.

- Se detectan limitaciones antes de invertir en una planta completa.

- Se aumenta la confianza de la industria y de la sociedad en la viabilidad de la fusión.

En definitiva, la validación modular es una forma de equilibrar ambición y credibilidad: avanzar rápido, pero con pruebas sólidas que respalden cada paso.

¿Prototipos vs. sistemas comerciales?

En su ponencia, Carlos Hidalgo introduce una comparación muy clara: la transición de la fusión se parecerá a la revolución del automóvil.

Primero aparecen los prototipos, versiones básicas que prueban que la idea funciona. Después llegan los sistemas comerciales, capaces de transformar la sociedad porque son eficientes, seguros y competitivos.

“Cuando llegó el primer coche, era un prototipo: cuatro ruedas y un motor rudimentario. Funcionaba, pero no era lo que hoy llamamos movilidad. Más tarde llegó el automóvil comercial, como un Mercedes, con todo lo que implica. Con la fusión ocurrirá lo mismo.”

En el caso de la fusión, los prototipos ya existen: proyectos como ITER, el gran tokamak internacional en construcción en Francia, o instalaciones de confinamiento inercial como el National Ignition Facility (NIF) en Estados Unidos. Estos prototipos son esenciales porque prueban que la física de la fusión funciona.

Pero los sistemas comerciales deberán ser diferentes. Hidalgo es contundente al señalar cuál cree que será el diseño que marcará el futuro:

“Si hablamos de prototipos, hoy el más avanzado es el tokamak. Pero si hablamos de sistemas comerciales, mi apuesta es clara: los stellarators.”

Los stellarators son una variante del confinamiento magnético que, a diferencia de los tokamaks, ofrecen una gran ventaja: pueden operar de forma continua, sin necesidad de pulsos de corriente eléctrica para mantener el plasma. Eso los convierte en candidatos idóneos para plantas que deben producir electricidad las 24 horas, todos los días.

El camino entre prototipos y sistemas comerciales no será lineal. Habrá un periodo de transición en el que convivirán diferentes diseños, cada uno validando tecnologías críticas. La clave, como recuerda Hidalgo, es no perder de vista el objetivo final: un sistema comercial que sea competitivo y aporte valor real al sistema energético global.

La fusión para la sociedad

Más allá de la ciencia y la ingeniería, Carlos Hidalgo subraya un aspecto que a menudo pasa desapercibido: la dimensión social de la fusión.

“La sociedad confía en los científicos. Puede aceptar que cometamos errores, pero espera que transmitamos una visión realista sobre esta revolución fascinante: la fusión para la sociedad.”

Esto implica que el desarrollo de la fusión no es solo un reto técnico, sino también un compromiso de confianza. La credibilidad es tan importante como la ambición, porque sin aceptación social no habrá despliegue masivo de esta tecnología.

Hidalgo recuerda que la fusión reúne características únicas que la convierten en una opción especialmente atractiva para el futuro:

- No genera residuos radiactivos de larga duración, a diferencia de la fisión nuclear.

- No conlleva riesgo de accidente descontrolado, porque la reacción se detiene en cuanto cesan las condiciones extremas necesarias para mantener el plasma.

- Utiliza un combustible prácticamente inagotable, basado en el hidrógeno, uno de los elementos más abundantes del universo.

- Puede ser complementaria a las renovables, aportando electricidad estable y continua para cubrir la demanda cuando no hay sol o viento.

Sin embargo, para que estas ventajas se traduzcan en confianza pública, hacen falta estrategias de comunicación transparentes y realistas. No se trata de vender promesas a x años vista, sino de explicar con claridad en qué punto estamos, qué retos faltan por resolver y cómo se están abordando.

En este sentido, la validación modular, además de ser una estrategia científica sensata, es es una herramienta de confianza: cada paso demostrado refuerza la credibilidad del proyecto de fusión ante la sociedad.

Para Hidalgo, la conclusión es clara: la fusión no es un fin en sí mismo, sino un medio para servir a la sociedad. Una tecnología con el potencial de transformar el sistema energético global y contribuir a un futuro sostenible, seguro y competitivo.

Este artículo es una parte del análisis que hemos realizado en el Future Trends Forum. El informe completo, Energía de Fusión: una revolución energética en marcha, recoge las aportaciones de más de veinte expertos internacionales y define los cinco ejes críticos para escalar la energía de fusión como motor climático, económico y tecnológico.

Descárgalo aquí y descubre en detalle cómo podemos construir hoy el sistema energético de mañana.

Director del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT