Resumen generado por IA

En los últimos años, la robótica ha avanzado desde entornos experimentales hacia aplicaciones prácticas en hospitales, residencias y hogares, especialmente en países con envejecimiento poblacional como España. Frente al aumento global de personas mayores, que se estima alcanzará 1.500 millones en 2050, y la creciente prevalencia de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, los robots afectivos emergen como una alternativa para el cuidado emocional y la rehabilitación. Estos robots combinan inteligencia artificial, robótica cognitiva y sensores emocionales para interactuar de forma empática, adaptándose a las rutinas y estados emocionales de los usuarios, sin imitar al humano sino coexistiendo en un entorno híbrido. Ejemplos destacados incluyen ElliQ, Furhat Robotics y proyectos europeos como PAL.

La implementación real ya se observa en países como Japón e Israel, donde robots como Paro y Pepper han demostrado mejorar el bienestar emocional y la rehabilitación motriz de pacientes con demencia o tras un ictus. Estos sistemas utilizan aprendizaje multimodal para responder dinámicamente a las emociones, apoyando tanto a pacientes como a cuidadores. Sin embargo, su adopción enfrenta desafíos técnicos, éticos y de diseño centrado en el usuario, además de preocupaciones sobre privacidad y sostenibilidad ambiental. La normativa europea, que entrará en vigor en 2027, busca regular estos aspectos. Con un mercado en rápido crecimiento, Europa tiene la oportunidad de liderar tanto en innovación tecnológica como en la reflexión ética, definiendo el futuro vínculo entre humanos y máquinas en el cuidado del siglo XXI.

Cómo la convergencia entre embodied AI, robótica cognitiva y sensores afectivos se aplica al cuidado de personas dependientes y al bienestar emocional en salud mental.

En los últimos años, la robótica ha trascendido los laboratorios y ferias para consolidarse en hospitales, residencias, hogares y centros de rehabilitación, especialmente en países como España, donde el envejecimiento demográfico presiona los sistemas de salud. Ya no se discute si las máquinas pueden ayudar, sino cómo y hasta qué punto están capacitadas para hacerse cargo de ámbitos sensibles como el cuidado emocional, la rehabilitación cognitiva o el acompañamiento en enfermedades neurodegenerativas.

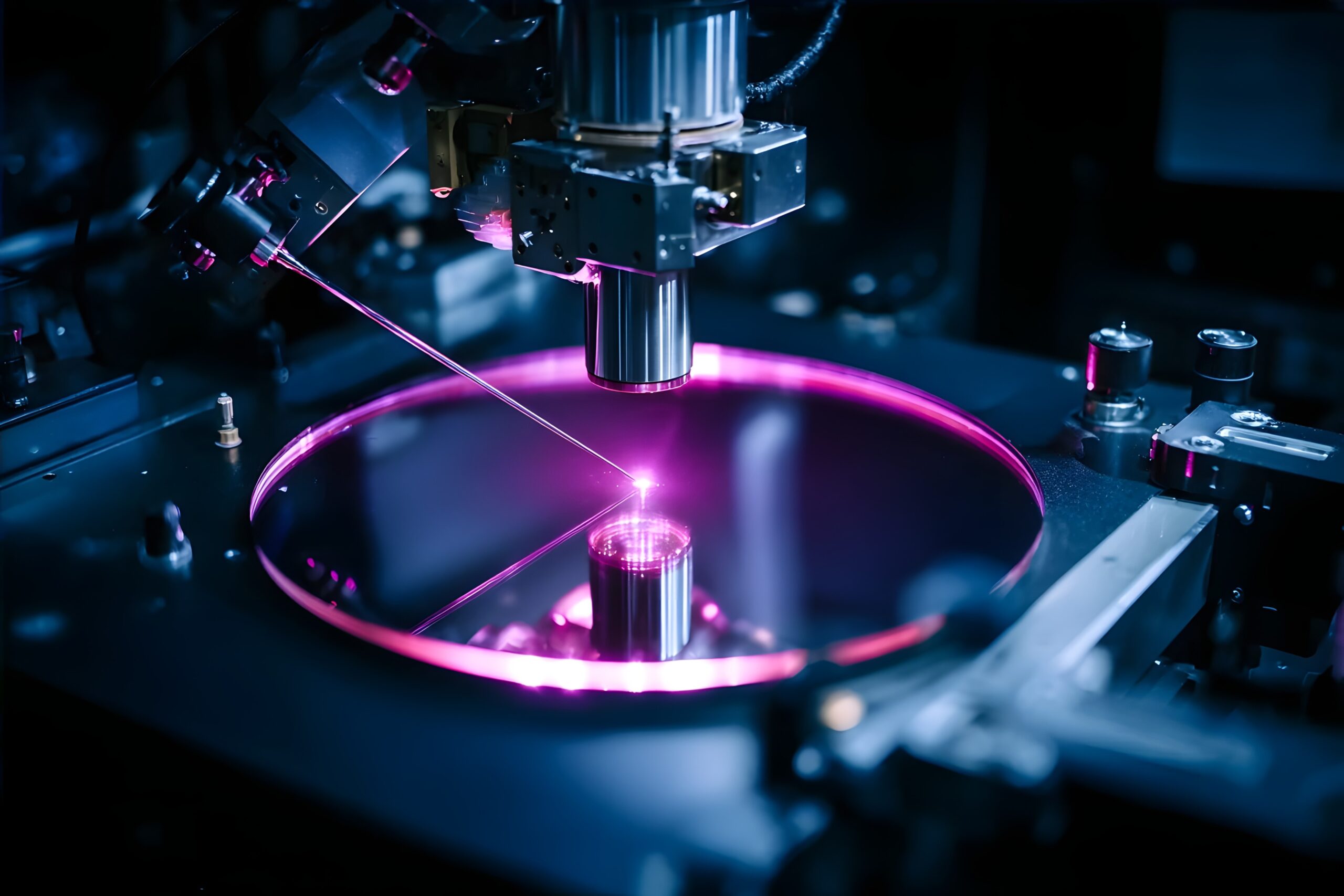

La urgencia de respuestas se evidencia en las cifras: en 2019 había 703 millones de personas mayores de 65 años en el mundo, y según la ONU la cifra alcanzará los 1 500 millones en 2050. Además, la misma organización estima que 1 de cada 85 habitantes del planeta sufrirá demencia, con un coste global cercano a los 818 mil millones de dólares, gran parte debido a cuidados institucionales. Ante esta presión, emergen como alternativa los robots afectivos, capaces de actuar como verdaderos compañeros empáticos.

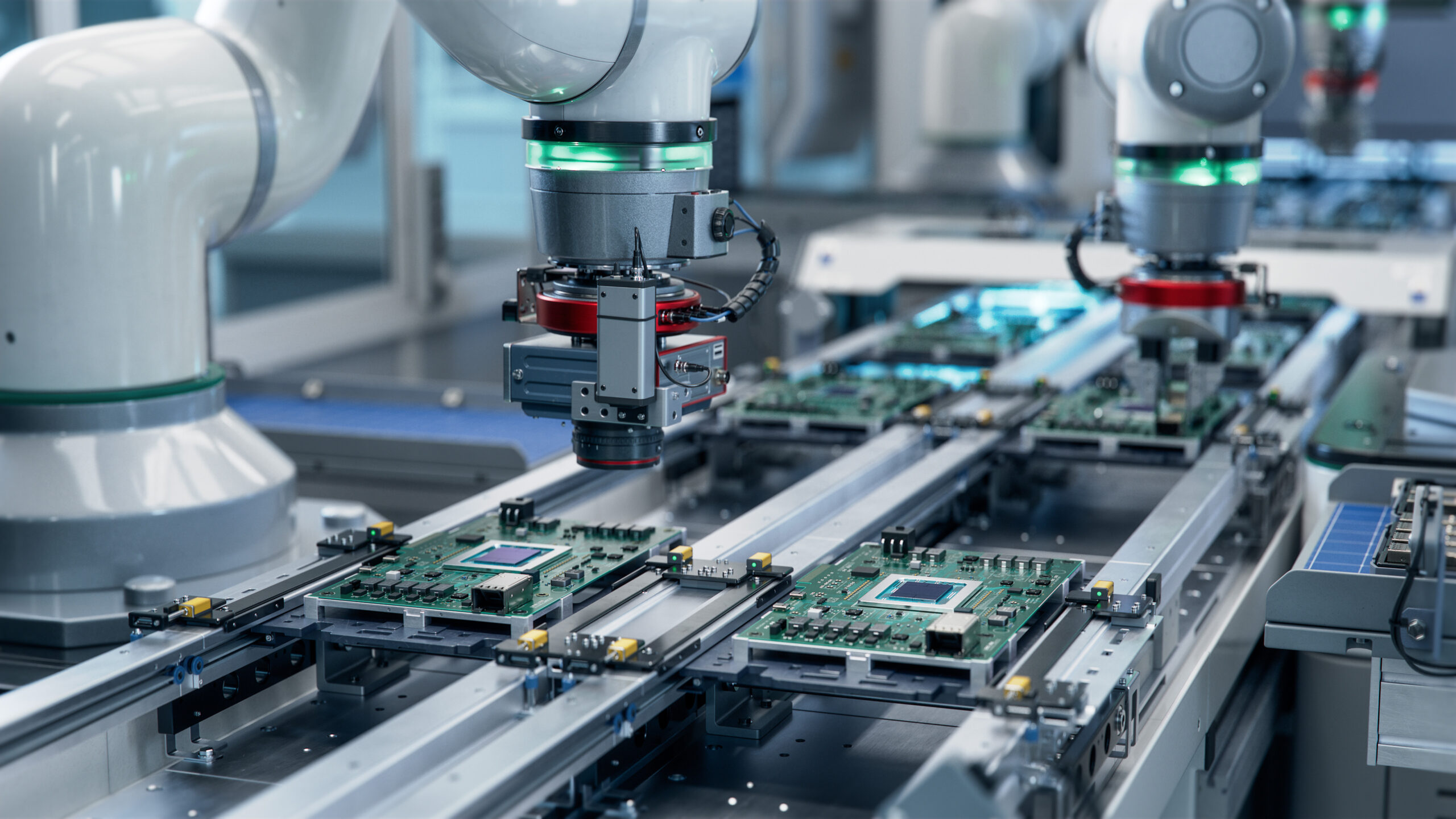

Estos robots combinan IA encarnada (embodied AI), robótica cognitiva y sensores afectivos (reconocimiento de voz, expresiones faciales, prosodia, tacto), conformando un continuo sensorial y emocional. Eso sí, no se trata de imitar al humano, sino de coexistir en un entorno híbrido que se adapte a rutinas y estados emocionales. Ejemplos de éxito son ElliQ (de Intuition Robotics), Furhat Robotics o proyectos europeos como PAL, que ya exploran la interacción sensorial y emocional en entornos reales.

Aplicaciones reales

Esta interacción, de hecho, no es un sueño futurista. En Japón, con una población anciana y fuertes resistencias a la inmigración, robots de compañía ya forman parte del día a día en residencias, donde operan modelos como Paro (foca robótica). Un estudio del 2024 confirmó que los pacientes con demencia mostraban una mejora significativa en emociones positivas cuando el robot les ofrecía estímulos visuales, auditivos y táctiles, prueba de que la sinergia de sensores estimula verdaderamente el estado emocional.

En Israel, un ensayo clínico de dos años en el centro Adi Negev comparó tres grupos de pacientes post‑ictus: uno entrenado por el robot Pepper (humanoide con reconocimiento emocional), otro asistido por un ordenador y un tercero sólo con terapia convencional. El grupo que realizó la rehabilitación con el robot social mostró mejoras más significativas en la coordinación y el movimiento de los brazos, así como en su percepción de bienestar general.

Estas mejoras se midieron con pruebas clínicas específicas —como el test ARAT y el índice FMA‑UE— y todos los pacientes del grupo robótico alcanzaron progresos considerados clínicamente relevantes por los especialistas. Mientras los humanos intervienen físicamente o psicológicamente, Pepper opera como entrenador continuo, neutral y motivador.

Estos robots afectivos se entrenan mediante aprendizaje supervisado de modelos multimodales: redes neuronales que integran visión facial, análisis de voz y detección de gestos, alimentadas con grandes corpus de datos emocionales. Esta combinación permite responder con empatía dinámica, no programada, adaptándose al estado cambiante del usuario.

En el campo del Alzheimer, Paro y Pepper han demostrado reducir la agitación y provocar reacciones emocionales positivas en pacientes. Aunque no reemplazan las conexiones humanas, ayudan a mantener rutinas, activar memorias y combatir la soledad, asistiendo a quienes cuidan, a menudo familiares bajo presión física y emocional.

Los límites a superar

Sin embargo, la adopción de los robots afectivos aún es limitada. Existen brechas informativas entre diseñadores y usuarios: muchos dispositivos se realizan sin una participación real de pacientes mayores o con deterioro cognitivo que no aportan su feedback. Esto genera soluciones muy sofisticadas pero poco útiles o rechazadas, como confirman algunos estudios, y refuerza la necesidad de investigación participativa y diseño centrado en el usuario. Además, aunque los robots afectivos muestran potencial, los profesionales sanitarios advierten sobre la complejidad técnica, la exigencia de mantenimiento y los riesgos éticos relacionados con privacidad y usabilidad.

Precisamente estos dilemas éticos, legales y ambientales se intentan abordar desde la normativa: la delegación afectiva debe regularse y supervisarse, como exige el nuevo Reglamento UE 2023/1230, que entrará en vigor a partir de enero de 2027, imponiendo garantías de seguridad, privacidad y responsabilidad en sistemas interactivos. Y la sostenibilidad exige medir y mitigar la huella de CO₂ derivada del entrenamiento masivo de estos sistemas. De hecho, alcanzar esta “empatía artificial” requiere enormes cantidades de datos y procesamiento, lo que plantea importantes desafíos ambientales.

A pesar de todo esto, los signos de avance tecnológico y el interés hacia estas soluciones son claros. El mercado global de robótica rehabilitativa, según Kings Research, pasará de 457 millones de dólares en 2024 a más de 1400 millones en 2031. La experiencia de Japón o Israel demuestra cuánto puede acelerarse esta integración cuando convergen políticas públicas, inversión industrial y cultura tecnológica.

Por su parte, Europa se encuentra ante una oportunidad histórica: no sólo puede liderar la investigación técnica, sino también la reflexión ética, la regulación inclusiva y la construcción de nuevas relaciones humano-máquina. La tecnología existe, los datos clínicos y emocionales crecen, pero el verdadero reto es decidir cuál será el vínculo que queramos tejer entre personas y máquinas en los cuidados del siglo XXI.